蓝媒热评丨竞技体育的纯粹离不开理性护航

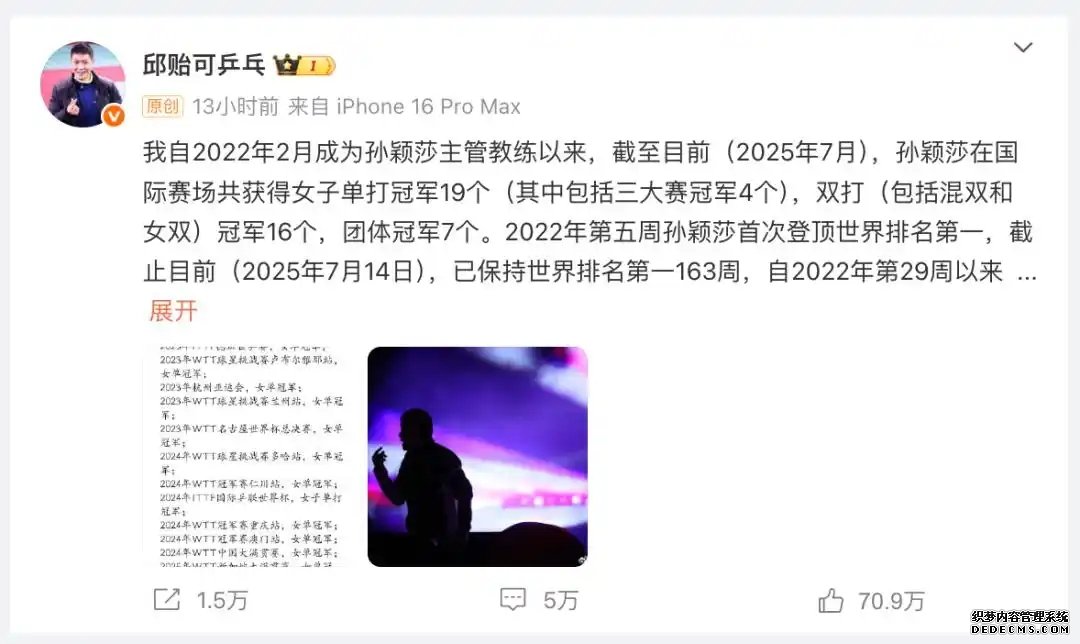

7月16日,邱贻可发长文总结自己成为孙颖莎主管教练以来的成绩,字里行间不仅清楚罗列了赛场上的胜负数据,更藏着难以言说的隐痛——他与队员及家人遭受的网暴,如同一把“利刃”,扎在竞技体育光鲜的表象之下。

其实,邱贻可的遭遇并非孤例。体育赛场上,类似的舆论压力早已屡见不鲜。叶诗文,这位15岁闪耀上海世锦赛、16岁斩获伦敦奥运会双金的游泳“天才少女”,只因身体发育带来的成绩波动,就被贴上“别占用国家队名额”的标签;全红婵在一跳成名后,稍有状态起伏便被网络上“天才陨落”的说法围猎;东京奥运会期间,射击运动员王璐瑶无缘决赛后在微博发,被网暴到删博……

这背后,是竞技体育“成王败寇”的功利思维和运动员成长规律的冲突。大众总习惯用奖牌榜的数字衡量一切,却忘了体育生涯本就是场漫长的马拉松。体操名将李宁在1988年汉城奥运会失误后,收到的不仅是批评信件,甚至有带着“刀片”的恶意包裹——这种对胜负的偏执,从来都在以“热爱”之名,行伤害之实。

而在流量经济的催化下,网络言行早已从单纯的情绪宣泄,异化为越界的“云监督”。体育赛事同样变成了流量厮杀的战场。从“李宁”时代的信件暴力到如今的网络暴力,伤害的形式在变,但本质从未改变。这将竞技体育置于理性缺席的喧嚣中,正在一点点侵蚀竞技体育本该有的纯粹。

不过,竞技体育的世界里,亦有温暖常在。乒乓球运动员丁宁退役夜,首钢体育馆万人合唱《追光者》;中甲联赛上,球迷们拿出提前准备好的门旗,横幅等周边,并高呼“吴庆!吴庆!”……这些温柔的瞬间,就像一张细密的网,才是对运动员的有力支持。

竞技体育的纯粹缺不得理性护航,理性的陪伴才是荣光绽放的沃土。在追逐荣耀的艰辛赛道上,公众递上的不应是伤人的“石块”,而应是理解与尊重的“理性接力棒”。

-

05-28

本站维权及免责声明

文章摘要:十四五期间,石油和化工行业积极响应国家绿色低碳发展战略,在绿色发展、低碳转型、污染...

-

05-04

单车概念股2025一览(名单)

文章摘要:截至5月2日,A股涉及单车概念的上市公司具体分布情况为:主板的有7家、中小板的有7家、创业...

-

05-17

听全民健身一声哨响

文章摘要:太原市第十三届运动会将于5月18日启幕。这场以相约锦绣太原,共享激情市运为主题的盛会,...

-

05-15

拳击职业赛首战胜新星崛起震拳坛

文章摘要:高尔夫球作为一项优雅且极具竞技性的运动,一直以来都吸引着无数球迷的目光。而欧巡赛作...

-

06-25

2025年全国大众排球培训班:推动全民健身的新动力

文章摘要:3月31日,漳州体育训练基地迎来了2025年全国大众排球社会体育指导员培训班。这一备受瞩目的...

-

06-27

长川科技拟定增募资不超过3132亿元 将用于半导体设备研发项目及补充流动资金

文章摘要:(原标题:长川科技拟定增募资不超过31.32亿元 将用于半导体设备研发项目及补充流动资金)...